- ERPを導入すべきか迷っている

- 会計ソフトとERPの違いがよくわからない

- 自社に最適なシステムを選びたい

企業の業務効率化を図るうえで、ERPの導入は重要な選択肢の一つです。しかし、会計ソフトとERPの違いが明確でない方や、どちらを選ぶべきか悩んでいる方は多いです。この記事では、会計ソフトとERPの違いや、どちらの導入が適しているかどうかの判断方法について解説します。

記事を読めば、自社に最適なシステムの選択方法や、スムーズに導入するためのポイントが理解できます。ERPは大規模な業務統合に適しており、会計ソフトは中小企業にとってコスト効率の良い選択肢です。自社の状況を正確に分析し、適切なシステムを選ぶことが重要です。

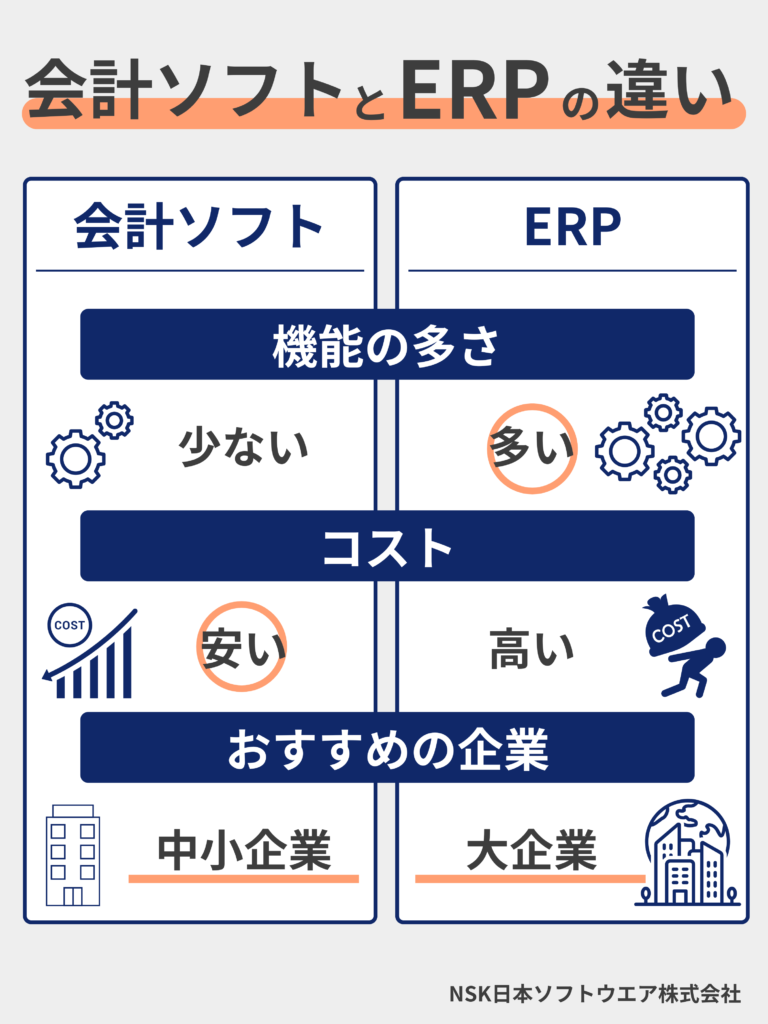

会計ソフトとERPの違い

会計ソフトとERPには、大きな違いがあります。会計ソフトとERPの違いを、以下の3つの視点から解説します。

- 概念・考え方

- できること

- 業務領域

違いを理解し、自社の状況に合わせて選択してください。

概念・考え方

会計ソフトとERPは、企業の業務管理において重要な役割を果たします。両者の違いは、以下のとおりです。

- ERP

- 企業全体の業務を統合的に管理するシステムです。ERPは会計機能以外にも、多くの機能があります。ERPの特徴は、多機能性と拡張性の高さです。部門間のデータ連携や情報共有が容易になるため、企業全体の業務効率を向上できます。しかし、導入や運用コストは会計ソフトに比べて高いです。

- 会計ソフト

- 財務会計に特化したシステムです。会計ソフトは、中小企業や特定の会計業務に特化したい場合に適しており、専門的な会計処理に強みがあります。会計ソフトは導入や運用コストも比較的低く抑えられるのが特徴です。

ERPは、大規模な組織やグローバル展開を視野に入れている企業に適しています。リアルタイムでの経営判断や分析が可能で、複雑な業務プロセスに対応できる点がおすすめです。

できること

ERPと会計ソフトは、どちらも企業の業務管理に欠かせないシステムですが、できることには大きな違いがあります。会計ソフトは会計業務に特化しており、中小企業や個人事業主向けにシンプルで扱いやすい特徴があります。

会計ソフトでは、以下の機能でデータの管理をサポートします。

- 財務会計

- 請求書発行

- 支払管理

- 決算処理

- 税務申告対応

- 経費管理

一方、ERPは、会計業務だけでなく、企業の全体的な基幹業務を統合的に管理できるシステムです。ERPは、財務会計や管理会計に加えて、企業全体の業務プロセスを包括的にサポートします。ERPで可能な業務は以下のとおりです。

- 財務会計および管理会計

- 在庫・生産・販売管理

- 人事管理と給与計算

- プロジェクト管理

- 顧客関係管理(CRM)

- サプライチェーン管理(SCM)

- ビジネスインテリジェンス(BI)

ERPの強みは、複数の業務をリアルタイムで連携し、データ分析や部門間の情報共有が可能である点です。多通貨・多言語対応の機能も備えており、国際的に事業を展開する企業にも適しています。外部システムとの統合が容易で、APIを利用して他のシステムと連携できる柔軟性もあります。

会計ソフトは主に会計業務に焦点を当てており、ERPは会計を含む幅広い業務を一元的に管理するためのツールです。 企業の規模や業務範囲によって、どちらが適しているかを選択することが重要です。

業務領域

会計ソフトとERPは、カバーする業務領域に大きな違いがあります。会計ソフトは、基本的に企業の財務状況を効率的に管理するためのツールで、中小企業や個人事業主に適しています。会計データの記録やレポート作成が主な機能であり、他部門との情報共有や統合管理は限定的です。

一方、ERPは会計業務に加え、企業全体の広範な業務プロセスを一元管理します。会計ソフトとERPの業務領域の違いは以下のとおりです。

| 会計ソフト | 財務会計(仕訳、帳簿管理)、請求書発行・支払管理、決算処理、税務申告(税金の計算や申告書作成)、経費管理、売掛・買掛金管理 |

| ERP | 購買管理、顧客管理(CRM)、サプライチェーン管理(SCM)、資産管理、品質管理、人事管理・給与管理、生産管理、経費管理、予算管理、レポーティング |

ERPは、部門を超えてさまざまな業務を統合し、リアルタイムでの情報共有が可能です。会計部門だけでなく、購買や生産、販売などのデータを一元化し、業務の効率化や経営の可視化を促進します。

会計ソフトは会計に特化したシンプルなツールで、中小規模の企業向けです。ERPは企業全体の業務プロセスを包括的に管理できる大規模なシステムです。企業の規模やニーズに応じて、どちらを導入するかが決まります。

» ERPの導入ステップ|最適な選択で経営効率アップを実現!

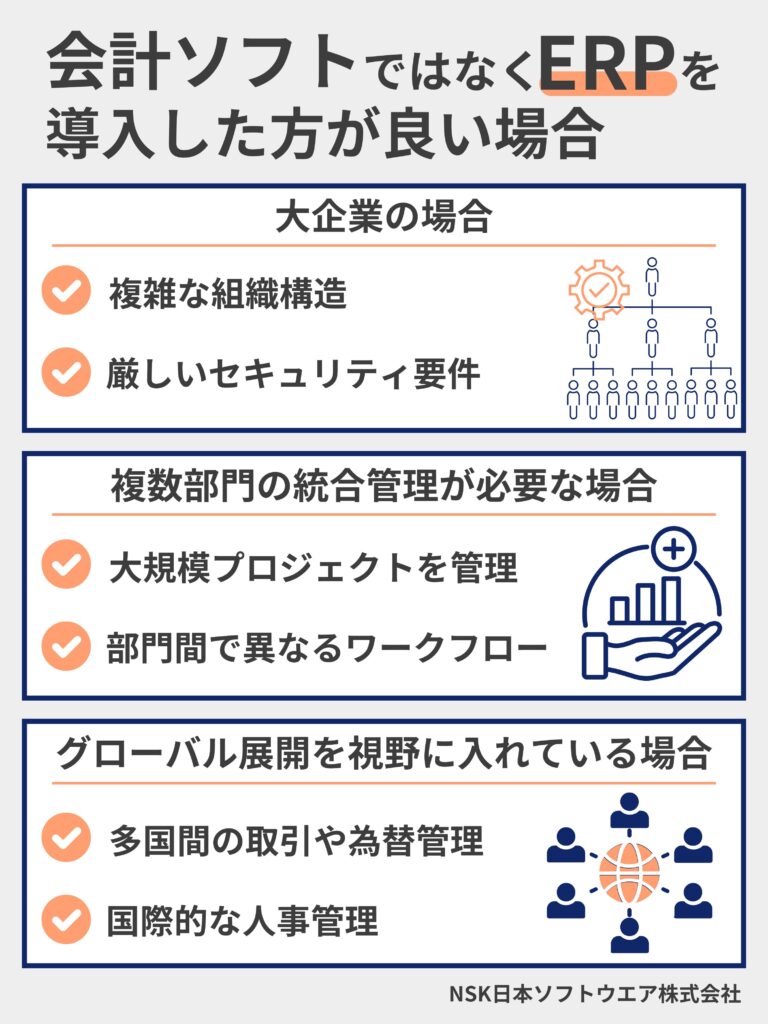

会計ソフトではなくERPを導入した方が良い場合

ERPの導入が適しているケースは、以下の場合です。

- 大企業の場合

- 複数部門の統合管理が必要な場合

- グローバル展開を視野に入れている場合

大企業の場合

大企業にとってERPの導入は、業務効率化と経営管理の強化に大きな効果をもたらします。複雑な組織構造や多数の部門を持つ大企業では、ERPを活用することで全社的な業務プロセスの統合が可能です。ERPを導入するメリットは、以下のとおりです。

- 大規模な取引や財務データの一元管理ができる

- リアルタイムでの経営情報を把握できる

- 複数の法人や子会社の統合管理ができる

- 国際会計基準に対応できる

高度な分析や予測機能を活用すると、データにもとづいて戦略的に意思決定ができます。セキュリティやコンプライアンスの要件が厳しい大企業にとっても、ERPは最適です。カスタマイズ性や拡張性が高いERPを選ぶことで、長期的な事業成長に対応できます。ERPの導入は、競争力の向上につながる重要な投資です。

複数部門の統合管理が必要な場合

複数部門の統合管理が必要な場合は、ERPの導入がおすすめです。全社的な業績管理や経営分析、部門横断的なワークフローの構築ができます。部門間の重複業務を削減し、業務効率の向上が可能です。ERPは全社的なリソース管理や最適化にも役立ちます。

ERPは統一した業務プロセスを確立できるので、複数部門にまたがる大規模プロジェクトの管理も容易になります。ERPの導入は部門間の壁を取り払い、企業全体の業務効率と生産性の向上に寄与します。ERPの導入を検討する際は、自社の業務プロセスや規模、将来的な拡張性などを考慮してシステムを選択してください。

グローバル展開を視野に入れている場合

グローバル展開を視野に入れている企業にとっても、ERPの導入はおすすめです。ERPを使うことで、多国間の取引や為替管理、各国の会計基準や税制への対応が効率的に行えます。ERPを導入するメリットは、以下のとおりです。

- 多言語に対応できる

- 複数の通貨での財務報告ができる

- グローバルな在庫管理や生産管理ができる

- 国際的なコンプライアンスに対応できる

クラウドベースのERPを選ぶと、世界中のどこからでもシステムにアクセスできます。海外子会社や拠点との情報共有がスムーズになり、リアルタイムでのグローバル経営分析も可能です。

» クラウドERPの概要と具体的な選び方

国際的な人事管理や給与計算に対応できるERPもあるので、グローバル展開を考えている企業にとっては大きなメリットです。しかし、ERPの導入には時間とコストがかかります。自社の状況や将来の展望をよく考えて、導入を検討してください。

» 人事ERPの種類と導入メリット

ERPではなく会計ソフトを導入した方が良い場合

ERPではなく会計ソフトを導入した方が良い場合は、以下のとおりです。

- 中小企業やスタートアップの場合

- 専門的な会計業務のみが必要な場合

- コストを抑えたい場合

中小企業やスタートアップの場合

中小企業やスタートアップの場合は、会計ソフトの導入がおすすめです。会計ソフトは業務規模が小さく、複雑な統合管理が不要な場合に適しています。限られた予算内でシステム導入を検討する際はおすすめです。シンプルな会計処理で十分な場合、会計ソフトを使用すると効率的に業務ができます。

将来的な拡張性よりも現時点での効率化を重視する企業にとって、会計ソフトは理想的なツールです。ITリソースや専門知識が限られている企業では、導入・運用の容易さが重要です。会計ソフトは、以下の特徴があります。

- 特定の会計機能に特化

- 柔軟な変更や拡張が不要

- 短期的な投資回収が可能

基本的な会計機能のみが必要な場合は、クラウドベースの会計ソフトが適しています。中小企業やスタートアップの多くは、会計ソフトの導入がおすすめです。

専門的な会計業務のみが必要な場合

専門的な会計業務に特化したシステムが必要な場合は、会計ソフトの導入がおすすめです。財務会計や管理会計に特化した機能があるため、複雑な経理処理や税務申告に対応できます。小規模な会計チームでも運用が可能な点もメリットです。

会計ソフトは、以下の特徴があります。

- 財務諸表や税務申告書の作成ができる

- 会計士や税理士と連携ができる

- 法令改正や会計基準へ対応している

- 会計データの分析・可視化ができる

ERPと比べると他の業務領域との連携は限定的です。会計業務以外の統合管理が必要ない場合に適しています。会計ソフトは専門性が高いため、会計や税務の知識がある人の使用が前提です。専門家でない方が使うには難しい場合があります。

» ERPの連携機能|重要性から課題の解決策まで一挙解説!

コストを抑えたい場合

コストを抑えたい場合、会計ソフトの導入が適しています。初期費用を抑えるためには、クラウド型の会計ソフトを選びましょう。サーバー管理のコストが不要になるため、経費を削減できます。必要最小限の機能に絞ったプランを選択すると、コストを抑えられます。

コストを抑える方法は、以下のとおりです。

- 初期費用が低い会計ソフトを使用する

- フリーソフトや無料トライアル版を使用する

- 複数のベンダーを比較する

- 従量課金制のサービスを利用する

社内での運用体制を整えると、外部コンサルタント費用も削減できます。必要に応じて機能を追加できる拡張性のあるソフトを選ぶことも大切です。複数の方法を組み合わせると、コストを抑えつつ効果的な会計ソフトの導入が可能です。

ERPの選び方と導入手順

適切なERPシステムを選択し、効果的に導入すると、企業全体の生産性が向上します。ERPの選び方と導入手順について、詳しく解説します。

選び方の基準

ERPを選ぶ際は、自社の業務に最適なシステムを見つけましょう。選ぶ際の確認事項は、以下のとおりです。

- 業務プロセスの網羅性

- 自社の業務フローに合わせて、必要な機能がそろっていることが大切です。将来の成長を見据えて拡張性を考慮します。事業拡大に伴い、システムの拡張が可能かどうかを確認してください。

- カスタマイズ性

- 自社の独自のニーズに合わせてカスタマイズできるシステムを選びましょう。業界に特化した機能の有無も確認してください。自社の業界に特化した機能があれば、より効率的な運用が可能です。

- データ連携・統合能力

- 他のシステムとスムーズに連携できるかどうかを確認しましょう。レポーティング機能やセキュリティ機能、ユーザーインターフェース、モバイル対応などは選択の際に考慮すべき点です。

クラウドかオンプレミス(※)かの選択も重要です。自社のニーズに合わせて適切な形態を選びましょう。ベンダーの信頼性と実績も重要です。導入・運用コストやサポート体制、アップデート頻度なども忘れずに確認してください。総合的に評価し、自社に最適なERPを選ぶことが大切です。

» ERPとは?導入のメリットから選び方までわかりやすく解説!

※ オンプレミスとは、自社でサーバーやソフトを用意して運営することです。

導入手順とスケジュール

ERPの導入手順とスケジュールは、大きく12のステップに分けられます。ステップを順番に進めることで、ERPを効果的に導入できます。具体的な手順は、以下のとおりです。

- 現状分析と要件定義

- プロジェクトチームの結成

- ERPパッケージ選定

- 導入計画の策定

- システム設計

- カスタマイズ開発

- データ移行

- テスト実施

- ユーザートレーニング

- 本番稼働の準備

- 本番稼働

- 運用の安定化

手順を適切に進めることで、ERPの導入をスムーズに実施できます。しかし、各ステップにかかる時間は企業の規模や業務の複雑さによって異なるため、十分な時間を確保し、慎重に進めましょう。

ERPの導入は大規模なプロジェクトになるので、専門家のアドバイスを受けながら進めることがおすすめです。導入後の運用やサポート体制についても、事前に十分な検討が必要です。

導入後の運用とサポート体制

ERPの導入後の運用とサポート体制は、システムの安定稼働と効果的な活用のために欠かせません。適切な体制を整えることで、長期的な成功につながります。ERPの運用では、以下の取り組みが重要です。

- 定期的なシステムアップデート

- ユーザートレーニング

- ヘルプデスクの設置

- カスタマイズサポート

データの安全性を確保するために、バックアップと災害復旧計画の策定が必要です。セキュリティ対策とコンプライアンス管理も忘れないでください。システムのパフォーマンスを最適に保つため、定期的に監視や調整を実施しましょう。ユーザーからのフィードバックを収集し、継続的な改善に生かすことも大切です。

ベンダーとの関係性も重要です。定期的なレビューミーティングを通じて、長期的な戦略的パートナーシップを構築しましょう。包括的な運用とサポート体制の整備により、ERPシステムの価値を最大限に引き出せます。導入後も継続的なメンテナンスが必要なため、計画的に取り組むことが成功の鍵です。

会計ソフトとERPに関するよくある質問

会計ソフトとERPに関するよくある質問をまとめました。導入を検討している方は、参考にしてください。

ERP導入にかかる費用はどれくらい?

ERP導入にかかる費用は、企業の規模や要件によって大きく異なります。主な費用の内訳は、以下のとおりです。

- 初期費用:数百万〜数億円

- ライセンス費用:ユーザー数やモジュールに応じて変動

- カスタマイズ費用:要件に応じて数百万〜数千万円

- 保守・サポート費用:年間契約金額の15〜20%程度

ライセンス費用は月額または年額で発生します。オンプレミス型の場合は、ハードウエア費用が数百〜数千万円かかります。クラウド型を選択する場合は、月額または年額の利用料が発生します。導入に伴う付随費用も考慮してください。

トレーニング費用やコンサルティング費用、データ移行費用などが含まれます。特殊な機能や連携が必要な場合は、追加開発費用も発生する可能性があります。ERPの導入は大規模なプロジェクトになるので、予算計画を立てる際は十分な検討が必要です。

» ERP導入にかかる費用を徹底解説!

費用対効果を慎重に評価し、自社に最適なERPソリューションを選択しましょう。

会計ソフトからERPへの移行は難しい?

会計ソフトからERPへの移行は、一般的に難しいと考えられています。システムの複雑さや規模の違いが理由です。移行に関する課題は、以下のとおりです。

- データ移行が複雑である

- システム構造が異なる

- ユーザーの学習コストがかかる

- 業務プロセスの変更が必要になる

データ移行では、会計ソフトのデータをERPに適した形式に変換する必要があります。形式の変更には時間がかかり、データの整合性を保つのも困難です。システム構造の違いにより、ERPに合わせて業務プロセスを見直す必要があります。

業務プロセスの見直しは、単なるソフトの入れ替えではなく、会社全体の仕事のプロセスの変更が必要です。ユーザーは新しいシステムの使い方を学ぶ必要があります。ERPは会計ソフトよりも機能が多く、操作も複雑なのでトレーニングが不可欠です。

しかし、難しいからといって移行をあきらめる必要はありません。移行の成功のためのポイントは、以下のとおりです。

- 綿密な移行計画の作成

- 従業員へのトレーニング実施

- 新旧システムの並行運用期間の設定

- 移行後の継続的な改善

専門家のサポートを受けながら段階的に進めると、スムーズな移行が可能です。

ERPの導入にかかる時間はどれくらい?

ERPの導入にかかる時間は、企業の規模や業務範囲によって大きく異なります。小規模企業で3〜6か月、中規模企業で6か月〜1年、大規模企業で1〜2年程度が目安です。実際の導入時間は企業の状況や準備状況によって変わります。

導入プロセスの構成は、以下のとおりです。

- 業務プロセスの分析と設計:1〜3か月

- システム構築とカスタマイズ:2〜6か月

- テストと調整:1〜3か月

- ユーザートレーニング:1〜2か月

- 並行稼働とデータ移行:1〜3か月

プロジェクト管理とチーム編成が適切に行われると、導入期間を短縮できます。綿密な計画と進捗の管理によって、遅延のリスクを減らせます。段階的な導入アプローチを採用すれば、導入期間の短縮も可能です。ERPの導入に時間はかかりますが、適切な準備と管理によって効率的に進められます。

まとめ

ERPの導入を検討する際は、会社の規模や業務の複雑さ、将来の成長計画を考慮することが大切です。ERPは大企業や複数部門の管理、グローバル展開に適していますが、導入には時間とコストがかかります。会計ソフトは中小企業や専門的な会計業務に向いています。

ERPを選ぶ際は、業務範囲や拡張性、ベンダーのサポート体制を重視しましょう。会計ソフトを選ぶ場合は、機能や使いやすさ、コストを考慮してください。ERPの導入は長期的には効率化とコスト削減につながるので、検討する価値があります。

会計ソフトからERPへの移行も計画的に行えば可能です。導入期間は会社の規模によって異なりますが、数か月~1年以上かかる場合もあります。自社に合ったシステムを選び、適切に導入することで、業務の効率化と経営の改善が期待できます。

» ERPパッケージのメリットや選び方を解説