ERPの導入を検討していても、費用面で躊躇している企業は多いです。ERPの導入には大きな投資が必要で、ERPの導入を検討していても、費用面で躊躇している企業は多いです。ERPの導入には大きな投資が必要で、費用の内訳や全体像を把握するのは簡単ではありません。本記事では、ERP導入にかかる費用の全容を詳しく解説します。

ライセンス費用から運用コストまで、ERPにかかる費用を明確にし、企業規模による違いも説明します。ERPの導入手順を理解すると、現実的な予算の計画立案が可能です。費用対効果を正確に判断し、自社に最適なERPシステムの選択もできます。

ERPの導入を通じて業務効率の向上やコスト削減を実現し、企業の競争力を高めましょう。ERPの導入を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

» ERPとは?導入のメリットから選び方までわかりやすく解説!

ERPの基礎知識

ERPの基礎知識として、以下の点を解説します。

- ERPとは企業の経営に必要な情報を一元管理するシステム

- ERPの主な機能

- ERP導入の費用対効果

ERPとは企業の経営に必要な情報を一元管理するシステム

ERPを活用すると、企業のさまざまな部門で使われる情報を1つにまとめて管理できます。ERP導入のメリットは、以下のとおりです。

- 経営の全体像を把握しやすくなる

- 業務の効率が上がる

- 情報の精度が高まる

- 意思決定が早くなる

財務や人事、生産などの部門情報をERPで一元管理すると、全体の状況がリアルタイムでわかります。経営者は会社の現状を正確に把握し、素早く適切な判断を下せます。

» 人事ERPの種類と導入メリット

ERPの主な機能

ERPの主な機能は、以下のとおりです。

- 財務会計管理

- 販売管理

- 購買管理

- 在庫管理

- 生産管理

- 人事管理

- 顧客関係管理(CRM)

- サプライチェーン管理

- プロジェクト管理

- 資産管理

- 品質管理

- リスク管理

- 業績管理

- レポーティング機能

- データ分析機能

» 会計ソフトよりもERPを導入するほうが良いケースを解説!

ERPの機能を活用すると、業務の効率化や経営の最適化に役立ちます。データ分析機能により、経営判断に必要な情報をタイムリーに収集し、経営の質向上につなげられます。すべての機能を導入する必要はありません。自社の業務に合わせて必要な機能を選択しましょう。

ERP導入の費用対効果

ERP導入の費用対効果は、適切な活用をすれば高いと考えられます。ERP導入により、業務効率化や経営の質の向上が期待できます。在庫管理コストなどの経費削減も可能です。経営戦略立案の精度の向上や意思決定の迅速化による売上増加も期待できます。コンプライアンス強化により、企業の競争力も高められます。

» 業務効率アップ!ERP在庫管理システムの導入メリットと選び方

財務報告の正確性向上と作成時間の短縮、IT運用コストの削減も期待できます。ERPの導入には初期費用や運用コストがかかるため、自社の状況に合わせた適切なシステム選びが欠かせません。費用対効果を高めるためには、導入前の十分な検討が大切です。

ERP導入にかかる費用

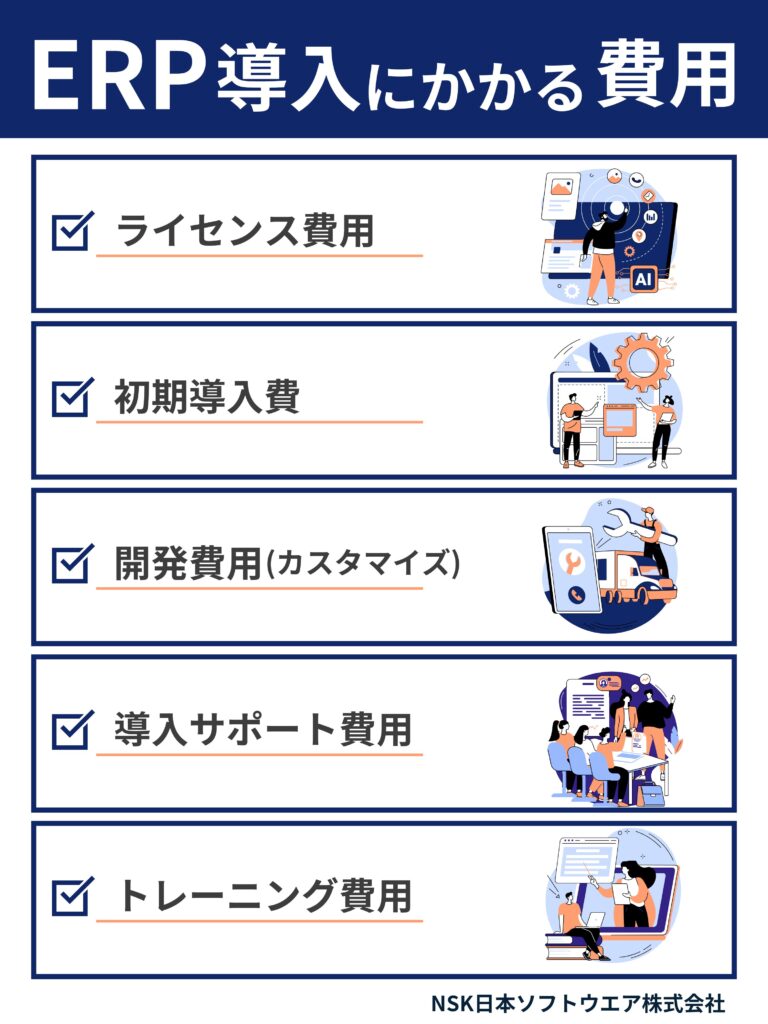

ERP導入にかかる費用として、下記の5点を解説します。

- ライセンス費用

- 初期導入費

- 開発費用(カスタマイズ費用)

- 導入サポート費用

- トレーニング費用

ライセンス費用

ERPの導入費用は、企業規模や用途で異なります。ERPのライセンス料金は、使用するユーザー数や機能の種類に応じてさまざまです。費用の主な決定要因は下記のとおりです。

- システムを使用するユーザー数

- 導入する機能の種類と数

- 契約期間(月単位と年単位のどちらか)

- 同時にアクセスできるユーザー数

費用を抑えるには、必要最小限の機能から開発を始めることをおすすめします。多くのERPベンダーは無料お試し期間を提供しているので、実際に使ってみてからの契約が賢明です。複数のERPベンダーから見積もりを取り、比較検討することも大切です。

割引やキャンペーンを利用し、費用を抑えましょう。

初期導入費

ERPの初期導入費とは、新しいシステムを立ち上げる際に必要な一時的な費用です。初期導入費は多岐にわたるため、慎重に予算を立てましょう。初期導入費の主な内訳には、システム設計やデータ移行、ハードウェア購入などが含まれます。

初期導入費はERPの規模や導入する企業の規模によって変動しますが、一般的に高額になる傾向があります。初期導入費を抑えるためには、事前に自社の業務プロセスを整理し、必要な機能を明確にすることが大切です。不要な機能を削減して、初期導入費を抑えましょう。

開発費用(カスタマイズ費用)

ERPの開発費用は、企業のニーズに合わせてシステムを調整するために必要です。開発費用は、業務プロセスの変更や新機能の追加に使われます。開発費用は規模や複雑さに応じて、数百~数千万円と大きく変動します。ただしERPパッケージの標準機能を効果的に活用すると、コストの削減が可能です。

開発費用の主な内訳は下記のとおりです。

- システム連携に伴う費用

- 追加モジュールの開発費用

- カスタマイズ作業の人件費

過度のカスタマイズはメンテナンスコスト増加につながるため、注意してください。段階的な導入や、アジャイル開発手法の採用で費用を抑えられます。ベンダーの技術力や経験も費用に影響します。長期的なコスト削減になるようにも考慮しつつ、設計しましょう。

導入サポート費用

ERP導入時のサポート費用は、円滑な導入と効果的な運用のために大切な投資です。導入サポート費用には、下記の専門的なサポートが含まれています。

- 業務分析と要件定義

- システム設計と構築

- データ移行

- テストと検証作業

- プロジェクト管理

- 初期運用サポート

- ヘルプデスク設置

上記のサポートを利用すれば、ERPを自社の業務に最適化させつつ、効果的に導入できます。専門家のサポートを受ければ、導入時の問題を最小限に抑えて、スムーズな運用が可能です。サポート費用はプロジェクトの規模や複雑さによって変動します。

サポート費用を節約すると、導入後に多くの問題が発生する可能性があるため注意してください。適切なサポートへの投資は、長期的なコスト削減につながります。

» ERPの導入ステップ|最適な選択で経営効率アップを実現!

トレーニング費用

ERPトレーニングへの投資は、システム導入を成功に導くために大切な要素です。適切なトレーニングを受ければ、従業員はERPを効果的に活用できます。トレーニング費用には、一般従業員向けや管理者向けのセッション、教材の開発などが含まれます。トレーニング費用は、長期的な成功のために必要な初期投資です。

充実したトレーニングプログラムを実施すると、ERP導入による効果を最大限に引き出せます。

ERPの運用にかかる費用

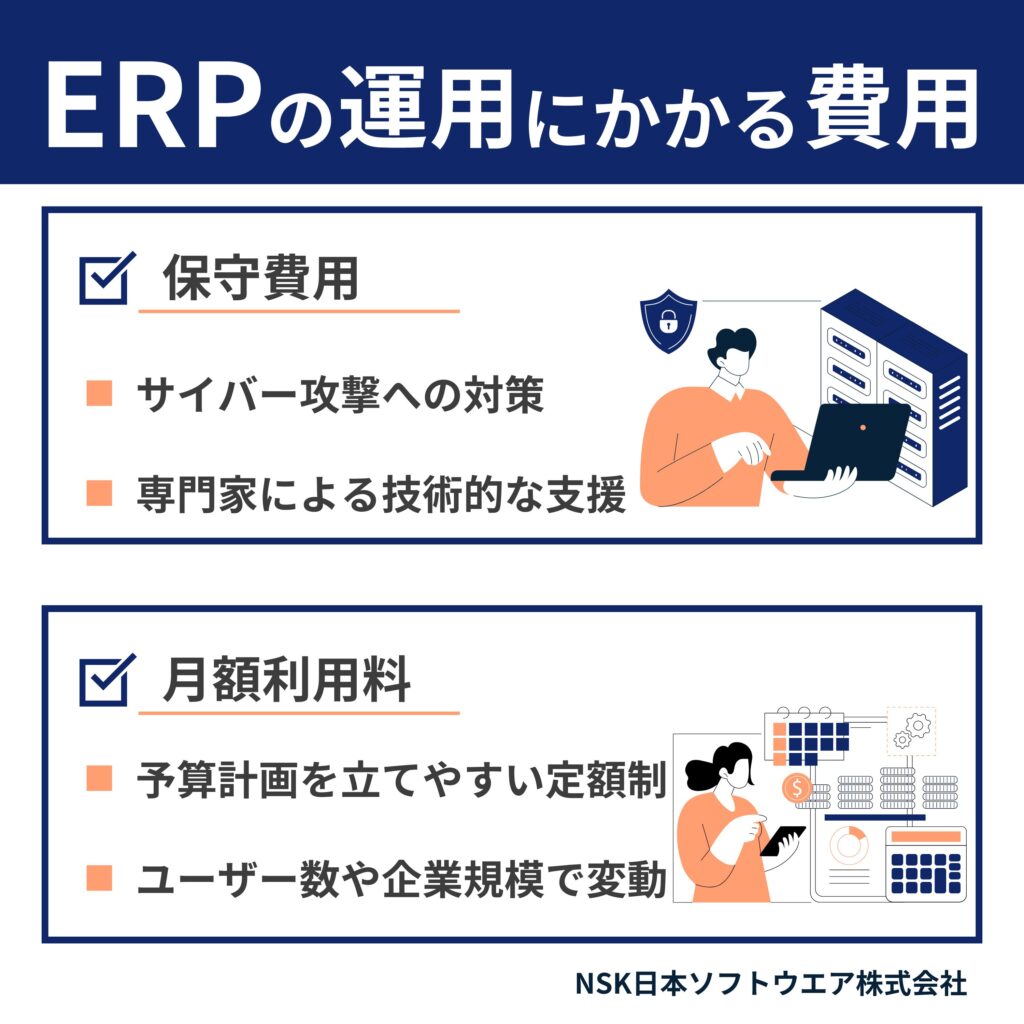

ERPの運用にかかる費用として、下記の2点を解説します。

- 保守費用

- 月額利用料

保守費用

ERPの保守費用は、企業のシステムを円滑に運用し続けるために必要です。保守費用として、下記の項目があります。

- システムの定期的な点検と調整

- ソフトウェアの最新版への更新

- サイバー攻撃への対策

- 専門家による技術的な支援

- データの保護と復旧対策

保守費用は、ERPの規模や複雑さに応じて大きく変動します。小規模なシステムでは年間数十万円程度ですが、大規模なシステムになると数千万円以上かかることがあります。費用を抑える方法としては、クラウド型ERPの採用や、必要最小限の機能に絞ったシステム構築が効果的です。

ただし、コスト削減のためにシステムの安全性や安定性を犠牲にすることは避けてください。長期的な視点で保守投資を行い、持続的な成長を目指しましょう。

月額利用料

ERPの月額利用料は通常、定額制です。定額制により、企業は安定した予算計画を立てやすいです。月額利用料の具体的な金額は、ユーザー数や利用するモジュール数、企業規模などの要因によって変動します。クラウド型ERPの場合、一般的にはサーバー管理費用も月額料金に含まれます。

サーバー管理費用が月額料金に含まれると、企業はサーバーを管理するコストを削減することが可能です。多くのERP提供企業は、月額料金に保守サポートも含めています。長期契約を結ぶと割引が適用されて、コスト削減できます。

ただし、追加機能やカスタマイズを行うと、基本料金に上乗せされる可能性があるため注意してください。

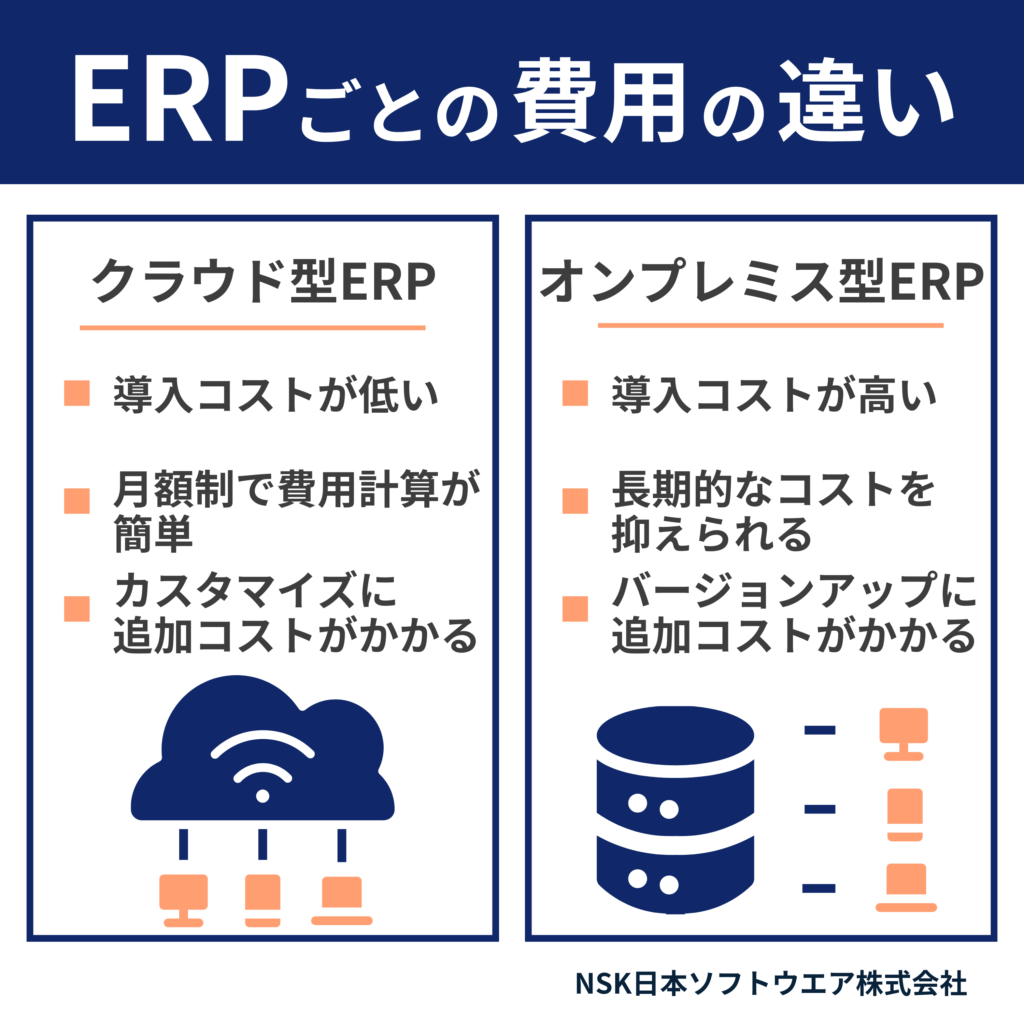

ERPごとの費用の違い

ERPの費用について、下記の2点から解説します。

- クラウド型ERP

- オンプレミス型ERP

クラウド型ERP

クラウド型ERPは、インターネットを通じて利用できる企業向け統合管理システムです。従来のオンプレミス型ERPと比べて、多くのメリットがあります。クラウト型ERPは、導入時の費用を抑えられます。サーバーの購入や設置が不要なため、オンプレミス型と比べて大幅な初期費用の削減が可能です。

料金は月額制で、費用を簡単に計算できます。導入までの期間が短いことも、クラウド型ERPの特徴です。インターネット経由でアクセスすることで、すぐに利用できます。システムのアップデートも自動で行われるため、常に最新の状態で使用可能です。

ただし、クラウド型ERPはカスタマイズの自由度が比較的低いです。インターネット接続に依存するため、通信障害時にはシステムが使えなくなる可能性もあります。クラウド型ERPは、コスト削減や迅速な導入を重視する企業に適しています。自社の業務や環境に合わせて、慎重に検討することが大切です。

クラウド型ERPの導入を検討する際は、メリットとデメリットを十分に理解し、自社のニーズに合うかどうかを見極めましょう。

オンプレミス型ERP

オンプレミス型ERPとは、企業が自社のサーバーにERPを導入する方式です。オンプレミス型ERPの特徴は、下記のとおりです。

- 初期導入コストが高くなる

- 長期的なコストを抑えられる

- ハードウェア購入費と設置場所が求められる

- 高度なカスタマイズができる

- データセキュリティを自社で管理できる

- インターネット接続に依存せず使用できる

- バージョンアップに追加コストがかかる

オンプレミス型ERPは、自社でのシステム管理・運用を行えます。ただし、スケーラビリティに制限があるため、将来の事業拡大を考慮した導入計画が必要です。災害対策やBCP(事業継続計画)の整備も必要になります。

オンプレミス型ERPは、高度なカスタマイズが必要な企業や、データセキュリティ要求がある企業におすすめです。初期投資はかかりますが、自社の要求に合わせて柔軟にシステム構築できます。

クラウド型ERPの概要と費用

ERPには、クラウド型とオンプレミス型の2種類の導入形態があります。クラウド型ERPの概要と費用について、以下の点を解説します。

- クラウド型ERPとはインターネットを通じて利用するシステム

- クラウド型ERPの初期導入費用

- クラウド型ERPの保守・運用費用

クラウド型ERPとはインターネットを通じて利用するシステム

クラウド型ERPは、インターネットを通じて利用できるシステムです。月額制の利用料金で初期費用を抑えられ、導入も容易です。スマートフォンやタブレットからアクセスでき、外出先でも仕事ができます。ただし、インターネット接続に依存するため、接続が不安定だと使いづらくなる点には注意しましょう。

サーバー管理や保守はベンダー側で行うため、運用の負担が少ない点がメリットです。ユーザー数や機能の増減がしやすく、常に最新バージョンを使えるメリットもあります。一方で、カスタマイズの自由度が比較的低い点やデータの保管場所が外部サーバーになる点はデメリットです。

» ERPコンサルティングのサービス内容、メリット・デメリットを解説!

データの管理責任は、ベンダーの利用規約や契約内容により異なります。導入前にベンダーとデータ保護について確認することが重要です。

クラウド型ERPの初期導入費用

クラウド型ERPの初期費用は、数十万~数千万円程度です。ハードウェアの購入やネットワーク構築が不要で、導入費用の低減や時間短縮が可能です。初期費用を抑えたい場合は標準機能を多く活用し、カスタマイズを最小限に抑えましょう。

クラウド型ERPの初期導入費用の主な内訳は、以下のとおりです。

- ソフトウェアライセンス料

- システム設計費

- カスタマイズ費用

- データ移行費用

- 初期設定費用

- ユーザートレーニング費用

月額利用料は、1ユーザー当たり月額5,000~20,000円が目安です。年間契約で割引が適用される場合があります。データ容量に応じて追加料金を設定しているサービスもあります。多くのサービスでは無料トライアル期間を設けているため、実際に使用してからの導入判断がおすすめです。

» ERP導入にかかる費用を徹底解説!

クラウド型ERPの保守・運用費用

クラウド型ERPの保守・運用費用には、以下が含まれます。

- 定期的なソフトウェアアップデートやパッチ適用

- システム監視とトラブルシューティング

- データバックアップと復旧対策

- セキュリティ対策の維持管理

- ヘルプデスクやユーザーサポート

保守・運用費用はERPシステムの規模や複雑さ、利用形態によって異なります。適切に保守・運用できればシステムの稼働が安定し、業務効率化や生産性向上が可能です。保守・運用費用を抑えるために、一部を自社運用とするなどの工夫もできます。

オンプレミス型ERPの概要と費用

オンプレミス型ERPの概要と費用について、以下の点を解説します。

- オンプレミス型ERPとは自社サーバーにインストールして運用するシステム

- オンプレミス型ERPの初期導入費用

- オンプレミス型ERPのライセンス費用

- オンプレミス型ERPの開発費用

- オンプレミス型ERPの保守・運用費用

オンプレミス型ERPとは自社サーバーにインストールして運用するシステム

オンプレミス型ERPは、自社のサーバーにERPソフトウェアをインストールして運用するシステムです。オンプレミス型ERPはカスタマイズの自由度が高く、業務プロセスに合わせた調整ができます。大規模な企業や特殊な業務プロセスをもつ企業に適しています。

初期導入費用が高額な点がデメリットです。データのバックアップや災害対策などのセキュリティ管理は自社で行います。スケーラビリティに制限があり、システムの拡張や更新時には追加費用が必要です。導入には時間がかかるため、長期的な計画が欠かせません。

オンプレミス型ERPの初期導入費用

オンプレミス型ERPの導入には、初期費用として大きな投資が必要です。一般的に数百~数千万円程度かかり、高度なカスタマイズをすると、より高額になる場合があります。

主な費用項目には以下が含まれます。

- ハードウェア購入費用

- ソフトウェアライセンス費用

- 導入支援サービス費用

ハードウェア購入費用は、サーバーやネットワーク機器など必要なインフラを整えるための費用です。高性能サーバーを導入すると費用が増加します。ソフトウェアライセンス費用はシステムの規模や機能により異なり、大規模企業では高額になる傾向があります。導入支援費用の内訳は、設計や設定、テストの費用などです。

オンプレミス型ERPのライセンス費用

オンプレミス型ERPのライセンス費用は、導入企業の規模や利用する機能によって異なります。1ユーザーあたり数十万~数百万円程度の費用が目安です。大規模なERPシステムの場合は、総額で数千万円以上になるケースもあります。追加モジュールの有無やカスタマイズの程度によって追加費用が生じる場合もあります。

» ERPモジュールの必要性と種類、導入のメリット

ライセンス費用の支払い方法は、年間契約と永続的なライセンスの2種類です。ベンダーによって価格設定や支払い方法が異なるため、複数のベンダーを比較検討しましょう。

オンプレミス型ERPの開発費用

ERPシステムの開発費用は、カスタマイズの範囲と複雑さによって大きく変動します。小規模な開発では数百万円、大規模なカスタマイズでは数千万円以上かかる場合もあります。

開発費用の内訳は、以下のとおりです。

- 業務プロセスの分析や設計費用

- 追加機能や画面のカスタマイズ費用

- テストや品質管理費用

開発期間は数か月~1年以上かかる場合もあり、長期的な視点で予算を組む必要があります。カスタマイズの範囲を必要最小限に絞ると、開発費用が抑えられます。段階的な開発アプローチの採用も費用削減に効果的です。

オンプレミス型ERPの保守・運用費用

オンプレミス型ERPの導入後は、以下の保守・運用費用が継続的に発生します。

- ハードウェアのメンテナンスや交換

- ソフトウェアのアップデート

- ライセンス更新

- ITスタッフの確保

- 外部サポートの利用

システムを自社で完全管理できる点がメリットです。保守・運用費用が高額になるため、長期的な費用対効果の検討が欠かせません。

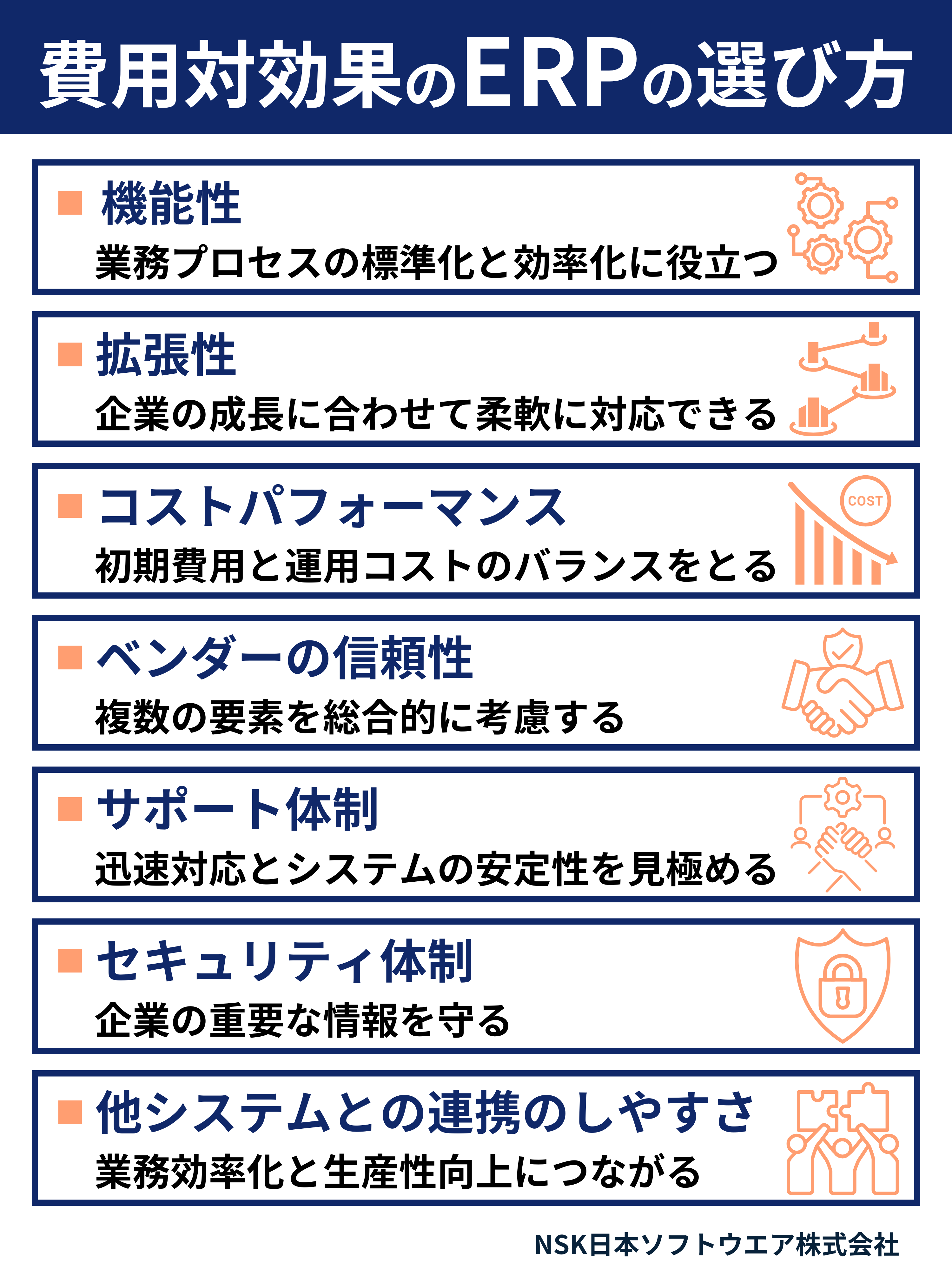

費用対効果の高いERPの選び方

費用対効果の高いERPの選び方のポイントは、以下のとおりです。

- 機能性

- 拡張性

- コストパフォーマンス

- ベンダーの信頼性

- サポート体制

- セキュリティ体制

- 他システムとの連携のしやすさ

機能性

機能性に優れたERPは、業務プロセスの標準化と効率化に役立ちます。リアルタイムデータ分析と意思決定支援機能を活用すれば、経営者は迅速かつ的確な判断を下せます。部門間の情報共有と連携強化も、組織全体のコミュニケーションの円滑化において重要な機能です。

拡張性

拡張性のあるERPを選ぶと、企業の成長や変化に合わせて柔軟に対応できます。将来的な事業拡大や利用者数、取引量が増加した場合でも、システムの入れ替えをせずに済みます。新機能や追加モジュールの導入も容易です。大規模な改修を避けられ、長期的な運用コストが抑えられます。

拡張性が高いERPは、初期費用が高い傾向があります。現在の規模と将来の成長予測を踏まえて、適切な拡張性を備えたシステムを選びましょう。

コストパフォーマンス

ERPのコストパフォーマンスは、初期費用と運用コストのバランスが重要です。必要な機能に対する価格の妥当性を評価し、無駄な機能を省きましょう。スケーラビリティを考慮した、将来的なコスト増加の予測も大切です。クラウド型とオンプレミス型のコストやベンダーごとの保守・サポート費用を比較してください。

他システムとの連携に必要なコストも考慮に入れましょう。導入後の運用効率化によるコスト削減効果を予測すると、自社に最適なERPを選択できます。

» ERPの連携機能|重要性から課題の解決策まで一挙解説!

ベンダーの信頼性

信頼性の高いベンダーの選択は、長期的で安定したシステム運用に欠かせません。信頼性の高いベンダーの特徴は、以下のとおりです。

- 豊富な実績と導入事例がある

- 財務状況が安定している

- 業界で良い評判や知名度を得ている

- 高い技術力や専門性をもつ

- 長期的なサポート体制を備えている

製品の継続的な開発や改良に積極的に取り組む姿勢も、信頼性を測る要素の一つです。複数の要素を総合的に評価し、信頼できるベンダーを見極めましょう。

サポート体制

ERP導入後のサポート体制は、システムの効果的な運用と継続的な改善に不可欠です。以下のサポートが充実しているか確認しましょう。

- 導入時のトレーニングプログラム

- オンラインヘルプデスク

- 定期的なメンテナンスと更新

- カスタマイズ対応

- 専任のサポート担当者

- ユーザーコミュニティ

オンラインヘルプデスクがあれば、24時間365日サポートが受けられ、問題発生時に迅速な対応ができます。定期的なメンテナンスと更新によりシステムの安定性が保たれ、最新機能の利用が可能です。マニュアルや資料により、簡単な問題は自己解決できます。充実したサポート体制があれば、導入後も安心して利用できます。

セキュリティ体制

ERPのセキュリティ体制は、企業の重要な情報を守るために大切です。厳格なアクセス制御と権限管理があれば、外部からの不正アクセスやデータ漏洩を防げます。定期的なセキュリティ監査やセキュリティパッチの自動適用が導入されていれば、セキュリティ体制を最適な状態に保てます。

データの暗号化や多要素認証の導入も欠かせません。セキュリティインシデント発生時の対応プランやデータのバックアップ、災害復旧計画により、万が一の事態への備えができます。

他システムとの連携のしやすさ

ERPの他システムとの連携のしやすさは、業務効率化や生産性向上にとって重要です。多くのERPは、APIやWebサービスを通じて外部システムと簡単に連携できます。標準データフォーマット対応のERPは、他社製品との統合が容易です。クラウドツールと連携できるクラウド対応のERPもおすすめです。

カスタマイズや拡張機能を使用すると、特殊なニーズにも対応できます。データ入出力機能は、既存システムとの連携に役立ちます。オープンアーキテクチャのERPや、モバイルやIoTデバイス対応のERPを選べば、柔軟なデータ活用が可能です。

ERP導入の手順と費用を抑えるポイント

ERP導入の手順と費用を抑えるポイントとして、下記の5点を解説します。

- 自社の課題を洗い出す

- クラウド型かオンプレミス型か選択する

- ERPの運用体制を整える

- ベンダーを選ぶ

- 導入スケジュールを立てる

自社の課題を洗い出す

ERPの導入を成功させるには、自社の課題を明確にすることが大切です。自社の課題を洗い出すと、ERPに必要な機能や改善すべき点が見えてきます。下記の観点から自社の課題を洗い出しましょう。

- 現在の業務プロセスの可視化

- 非効率な作業や重複作業の特定

- 部門間の情報共有における問題点

- データの一元管理の必要性

- 経営指標の把握に関する課題

- 業務の標準化が必要な領域

コンプライアンスや法規制への対応、将来の事業拡大や変化への対応力も考慮に入れてください。既存システムとの連携や統合の必要性、コスト削減が可能な領域なども検討しましょう。自社の課題を整理すると、ERPに求める機能や改善点が見えてきます。

ただし、すべての課題を一度に解決しようとするのではなく、優先順位をつけて取り組むことが大切です。課題を正確に把握して、ERPの選定や導入後の効果的な活用につなげましょう。

» ERPでのAIの活用方法と導入のメリット・デメリットを解説

クラウド型かオンプレミス型か選択する

クラウド型ERPとオンプレミス型ERPには、それぞれ異なる特徴があります。ERPを選択する際は、自社のニーズや予算、ITリソースを総合的に判断することが大切です。企業の状況を慎重に検討したうえで、最適なERPを選びましょう。

ERPの運用体制を整える

ERPを効果的に活用するためには、適切な運用体制を整えることが必要です。適切な運用体制を構築すれば、ERPを効率的に利用でき、企業の業務プロセスを改善できます。効果的な運用体制を整えるための必要な取り組みは、下記のとおりです。

- 専任のERP管理者を設置する

- 部門横断的なプロジェクトチームを編成する

- 各部門の代表者と責任者を明確に定める

- ユーザーをサポートする体制を整える

- 体系的なトレーニング計画を立てる

上記の取り組みによりERPの運用がスムーズになり、社内での活用が促進されます。ただし、運用体制の整備には相応の時間と労力が必要になるため、計画的に進めてください。データの移行やセキュリティ対策、定期的な評価と改善なども忘れずに行う必要があります。

ベンダーを選ぶ

ERP導入の成功には、適切なベンダー選びが大切です。最適なベンダーを選ぶには、いくつかの重要なポイントがあります。最初に、複数のベンダーからの見積もり比較し、費用面で適切な判断をしてください。次にベンダーの実績や導入事例を確認して、信頼性を評価しましょう。

導入後のサポートも大切な要素です。サポート体制や保守サービスの内容を確認し、長期的な運用に問題がないか確認してください。自社のニーズに合わせたカスタマイズが可能かどうかも評価すべきポイントです。自社の業界や規模に適したERPを提供しているかを確認すると、効果的な運用が見込めます。

デモンストレーションや試用版を活用して、実際の使い勝手を確認することもおすすめです。

導入スケジュールを立てる

ERPの導入は、企業の業務効率化に影響を与える大切なプロジェクトです。ERP導入を成功させるには、綿密な計画と適切なスケジュール管理が欠かせません。規模や条件にもよりますが、一般的に、ERP導入には6~12か月程度の期間を要します。効果的な導入を実現するために、下記の手順でスケジュールを組むことをおすすめします。

| 導入スケジュール | 内容 | 費用を抑えるポイント | スケジュール策定の重要性 |

| 要件定義 | 現状分析と目標設定 ERP導入目的の明確化 | 明確な要件を設定することで後からの変更を防ぎ、無駄なコストを削減する | 初期段階で詳細な要件を定義し、無駄な修正や遅延を防止 |

| システム設計 | ERPの機能や画面の設計 | 既存のテンプレートや標準機能を活用してカスタマイズを最小限に抑える | 設計フェーズの計画を細かく立て、追加機能や変更を極力避ける |

| 開発 | 必要に応じたカスタマイズやデータ移行の実装 | 標準機能を最大限利用し、カスタマイズを最小限にする | 開発に時間をかけすぎないよう、計画的に進行し、リソースを効率的に管理する |

| テスト | システムの総合テストやユーザーテストの実施 | テストシナリオを効率化し、迅速なフィードバックを得る | テスト工程のスケジュールを厳守し、問題が発生した際の対応時間を確保する |

| 移行 | 本番環境への切り替えの準備 | 移行データを事前に整理し、データ移行にかかるコストを最小化 | 移行計画を明確にし、ダウンタイムやトラブルを最小限に抑えるための余裕を持たせる |

| 教育 | ユーザー向けの操作説明会やトレーニングを実施 | トレーニング資料やオンラインリソースを活用し、コストを抑える | 教育フェーズの計画を事前に立て、ユーザーが迅速にシステムを習得できるようにする |

| 本番稼働 | 新システムの正式運用を開始 | 運用後のサポート体制を整え、予期せぬコスト増を防ぐ | 運用開始日をしっかり計画し、遅延やトラブルのリスクを軽減する |

各フェーズには明確なマイルストーンを設定し、責任者と担当者を明確にすることが大切です。想定されるリスクを事前に洗い出して対応策を準備しておくと、円滑にプロジェクトが進みます。スケジュール作成の際は、ERPの機能を十分に考慮し、現実的な計画を立てましょう。

» 中小企業のERP導入|メリット・デメリットと選び方を一挙解説!

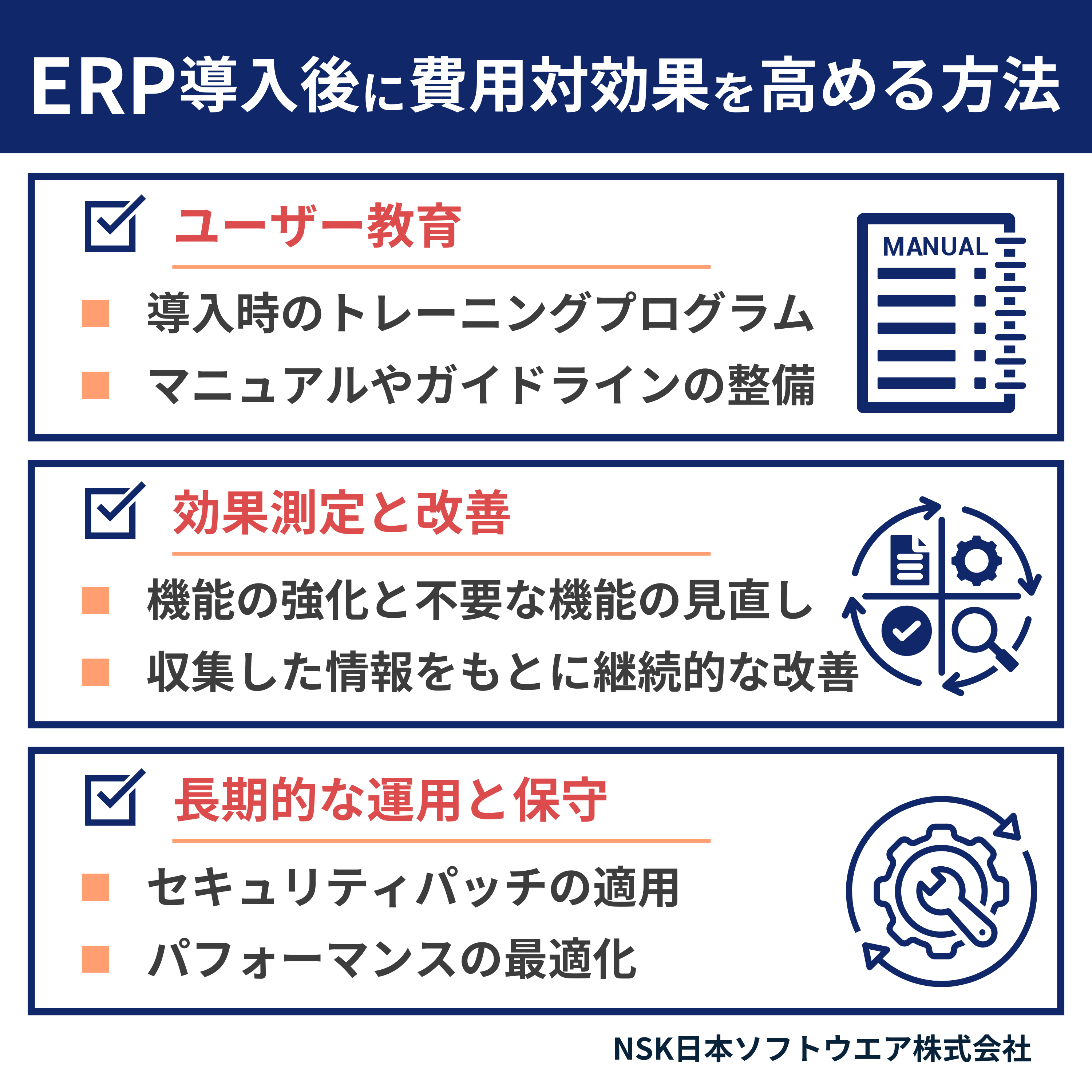

ERP導入後に費用対効果を高める方法

ERP導入後に費用対効果を高める方法は、以下のとおりです。

- ユーザー教育

- 効果測定と改善

- 長期的な運用と保守

ユーザー教育

ユーザー教育によって従業員がERPを正しく使いこなせるようになると、業務効率は大幅に向上します。ユーザー教育の方法としては、以下が挙げられます。

- 導入時のトレーニングプログラム実施

- マニュアルやガイドラインの整備

- オンラインヘルプデスクの設置

- 定期的な研修やワークショップの開催

ERPの機能や業務プロセスは常に進化するため、継続的な教育が必要です。定期的なフォローアップ研修や新機能の説明会などでスキルアップを図りましょう。ユーザーのフィードバックを反映させれば、より効果的な教育プログラムを構築できます。

効果測定と改善

ERPの効果を最大化するには、定期的な評価と改善が重要です。業務効率化や経費削減などの具体的な目標にもとづいてKPIを設定し、定期的に測定して達成度を確認します。システムの利用状況を分析し、必要な機能の強化と不要な機能の見直しを行います。

ユーザーのフィードバックやアンケートによる改善点の把握も大切です。応答速度やデータ処理能力などのパフォーマンス指標を監視し、必要に応じて改善します。システム監査の実施や、収集した情報をもとにした継続的な改善も欠かせません。

長期的な運用と保守

ERPの長期的な運用と保守は、性能を維持し、業務形態の変化に適応するために重要です。以下の取り組みを継続しましょう。

- セキュリティパッチの適用

- パフォーマンスの最適化

- データのバックアップと復旧計画の策定

- ユーザーサポートの継続的な提供

長期的な運用には、技術の進歩に伴うシステムの陳腐化や運用コストの増加などの課題もあります。課題に対処するためには、定期的なシステムの評価と改善が必要です。新機能の導入やハードウェアの更新、運用コストの見直しなどを計画的に実践すれば、ERPの効果を長期的に維持できます。

ERPの費用に関するよくある質問

ERPの費用に関するよくある質問として、下記の3点を解説します。

- ERPの費用相場は?

- ERPの選び方のポイントは?

- ERP導入時に注意するべきポイントは?

ERPの費用相場は?

ERPシステムの導入費用は、企業の規模や必要な機能によって変わります。中小企業の場合、初期費用は通常500万~2,000万円の範囲内になることが多いです。大企業では、5,000万~1億円以上に跳ね上がることがあります。利用形態によっても費用はさまざまです。クラウド型ERPでは、1ユーザーあたり月額1万~5万円程度の利用料がかかります。

一方のオンプレミス型ERPでは、初期費用の15~20%程度を毎年の保守費用として見込んでください。ERPの費用を決める主な要因は下記のとおりです。

- 業種特有の要件

- 企業の従業員数や売上規模

- 必要な機能の種類と数

- システムのカスタマイズ度

ERPの導入を検討する際は、初期費用だけでなく長期的な運用コストも考慮してください。複数のベンダーから見積もりを取得し比較することで、最適なERPを選択しましょう。

ERPの選び方のポイントは?

ERPを選ぶ際のポイントは、自社の業務プロセスとの適合性です。業務プロセスと適合させると、導入後の運用がスムーズです。会社の成長を考慮し、システムの拡張性の確認も行ってください。ERPを選ぶ際は、使いやすさにも注目しましょう。画面の見やすさや操作のしやすさも確認してください。

ERPを提供する会社のサポート体制も大切です。困ったときにすぐに対応してもらえるかを確認しましょう。自社と似た業種の導入実績や、業界特有の機能の有無を調べることも大切です。システムの柔軟性も重要です。自社の業務に合わせた調整が可能かどうかも考慮してください。

他のシステムとの連携の可能性や、購入から維持までの総費用の確認も必要です。ただし、すべての条件を完璧に満たすERPを見つけるのは難しいです。優先順位をつけて検討しましょう。

ERP導入時に注意するべきポイントは?

ERPの導入には、主に3つの重要なポイントがあります。3つのポイントを以下にまとめます。

- 明確な目標設定

- ERP導入は単なるシステム導入ではなく、企業全体の業務改革を牽引する大きなプロジェクトです。導入によって何を達成したいのか、明確な目標を設定することが不可欠です。「〇〇%の業務効率化」「〇〇円のコスト削減」「〇〇%の売上増加」など、数値目標を設定しましょう。

- 経営層の理解とサポートを得る

- ERP導入は、組織全体に大きな影響を与えるプロジェクトです。経営層がERP導入の重要性を認識し、積極的にプロジェクトへ参画してもらうことが重要です。導入の必要性や期待される効果を経営層に丁寧に説明し、理解を得ましょう。

- 適切なプロジェクトチームの編成

- ERP導入プロジェクトは、多岐にわたる専門知識やスキルが求められます。導入には適切なプロジェクトチームを編成することが重要です。IT部門だけでなく、各部門から適任者を選び、バランスの取れたチームを作りましょう。

プロジェクトチームを編成する際には、下記の点の考慮が必要です。

- 業務プロセスの見直しと標準化

- データ移行計画の立案

- ユーザートレーニングの実施

- セキュリティ対策の徹底

以上のポイントを考慮すれば、ERP導入の成功率を高められます。

» ERPの導入に失敗する原因や成功に向けたポイントを解説

まとめ

ERPを導入する際には、さまざまな費用がかかります。自社の状況を十分に分析し、適切な計画を立てましょう。ERPにはクラウド型とオンプレミス型があり、特徴が異なります。自社にとって最適なタイプを選択することが大切です。ERPを効果的に導入するためには、導入の手順を丁寧に踏むことが重要です。

導入の手順を丁寧に踏むと、無駄な費用を抑えられます。自社の課題の正確な分析や、適切なベンダーを選定することが大切です。ERPの費用相場や選び方、導入時の注意点を理解しておくことで、スムーズに運用できます。適切に準備してコストを抑えつつ、業務効率化を実現しましょう。