「社内システムを刷新したいが、何から始めれば良いのかわからない」と悩む企業は多い傾向にあります。ERPとBPRの導入は、業務効率化への有効な手段です。しかし、概念や導入手順が理解できていないと、具体的なアクションに踏み切れません。

この記事では、ERPとBPRの基礎知識から導入手順、成功のポイントまで詳しく解説します。記事を読めば、自社に適した形でERPとBPRを導入でき、業務改革の実現が可能です。

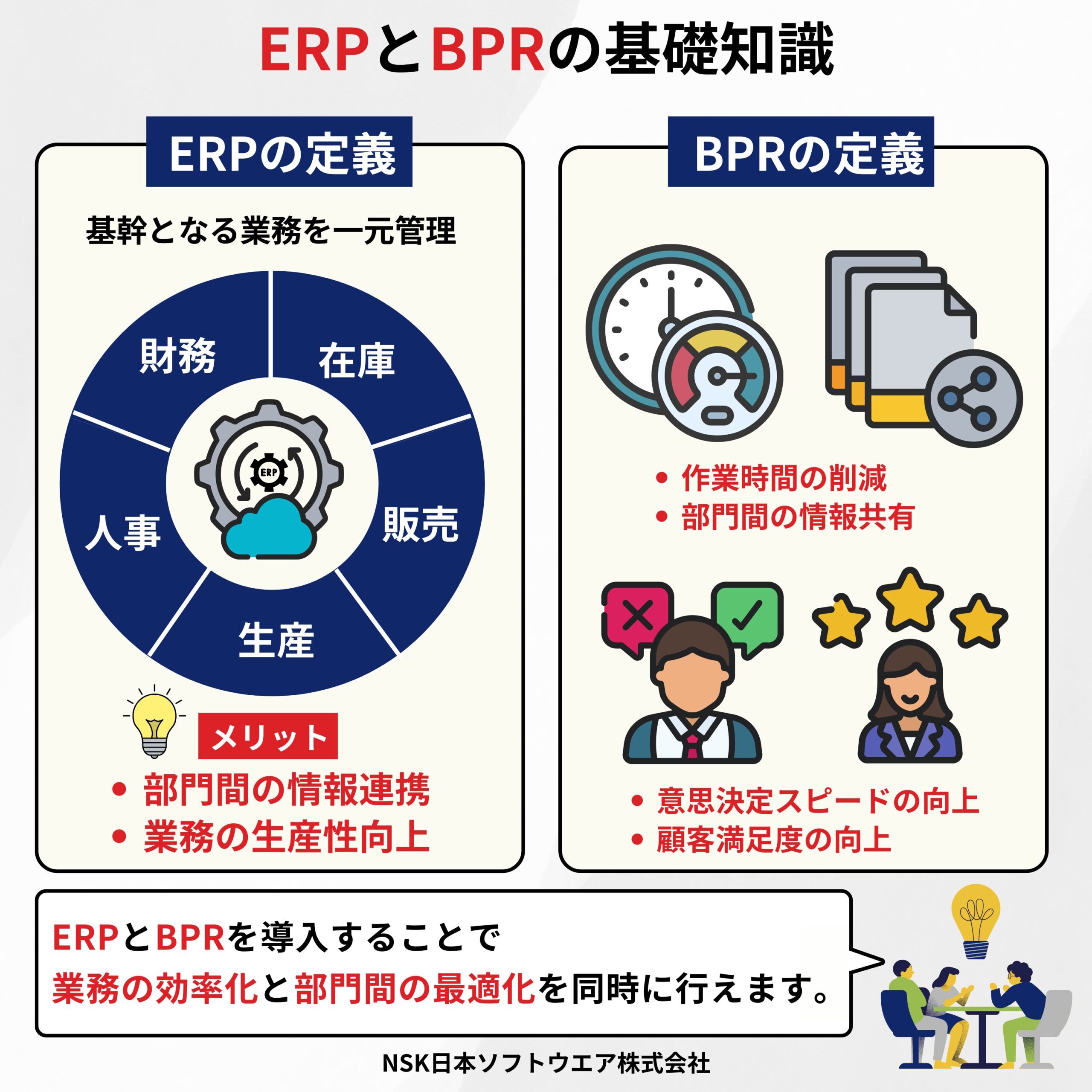

ERPとBPRの基礎知識

ERPとBPRの基礎知識として、それぞれの定義を解説します。

ERPの定義

ERP(Enterprise Resource Planning)は、企業の経営資源を統合的に管理するシステムです。財務や人事、生産、販売、在庫など、企業活動の基幹となる業務を一元管理します。分散していたデータを1つのデータベースで管理すると、業務の効率化とリアルタイムな情報共有が可能です。

ERPの導入により、手作業の自動化や部門間の情報連携が進みます。人的ミスの削減やデータ入力の重複作業がなくなり、業務の生産性が期待されます。最近では、クラウド型ERPの登場により、初期費用を抑えて導入ができるケースが出てきました。

» ERPとは?導入のメリットから選び方までわかりやすく解説!

» クラウドERPの概要と具体的な選び方

BPRの定義

BPR(Business Process Re-engineering)は、業務プロセスの見直しと再構築を行う手法です。1993年にマイケル・ハマーとジェームス・チャンピーの共著として『リエンジニアリング革命』が発表されました。

単なる業務改善とは異なり、既存のプロセスを白紙に戻して、ゼロベースで再設計する点が特徴です。BPRの導入により、以下の効果が期待できます。

- 作業時間の削減

- 部門間の情報共有の円滑化

- 意思決定スピードの向上

- 人的ミスの削減

- 顧客満足度の向上

従来の業務改善では各部門が個別に最適化を進めるため、部門間の分断が起きやすい問題がありました。BPRは企業全体を視野に入れた改革を行うため、より大きな効果が期待できます。IT技術を活用した業務の自動化や標準化により、業務改革が可能です。

ERPとBPRの関係性

ERPとBPRの関係性を以下で解説します。

- ERPはBPRを実現するためのツール

- ERPとBPRの違い

ERPはBPRを実現するためのツール

ERPは、BPRを実現するためのツールです。ERPのデータの一元管理機能を活用すれば、部門間の情報共有や業務の自動化を実現できます。例えば、営業部門の受注データを生産部門とリアルタイムに共有すると、生産計画の最適化が可能です。ERPのデータ分析機能を使えば、業務プロセスの問題点を可視化できます。

非効率な作業や重複作業を特定し、改善の優先順位を決められます。業務プロセスの標準化と効率化を進めれば、企業全体の生産性の向上が可能です。ただし、データの取り扱いには個人情報保護法やGDPRなど、データ保護規制に準拠した運用が求められます。

ERPとBPRの違い

ERPとBPRは、密接な関係性がありながらも、それぞれの特徴は大きく異なります。主な違いは、以下のとおりです。

| 項目 | ERP | BPR |

| 目的 | 基幹業務の統合管理 | 業務プロセスの再構築 |

| アプローチ | システム導入型 | 業務改革型 |

| 導入期間 | 6か月〜1年程度 | 3〜6か月程度 |

| 初期費用 | 数千万円〜 | 数百万円〜 |

| 主な効果 | 業務の効率化・自動化 | 抜本的な業務改革 |

ERPは既存のプロセスを自動化する一方、BPRは業務プロセス自体を見直して再設計します。ERPは導入に時間とコストがかかりますが、BPRは比較的短期間で低コストでの実施が可能です。ただし、導入するシステムや規模によって期間や費用が異なるため事前に確認しましょう。また、ERPは主にIT主導で標準化されたプロセスを採用しますが、BPRは業務主導でカスタマイズされたプロセスを設計します。

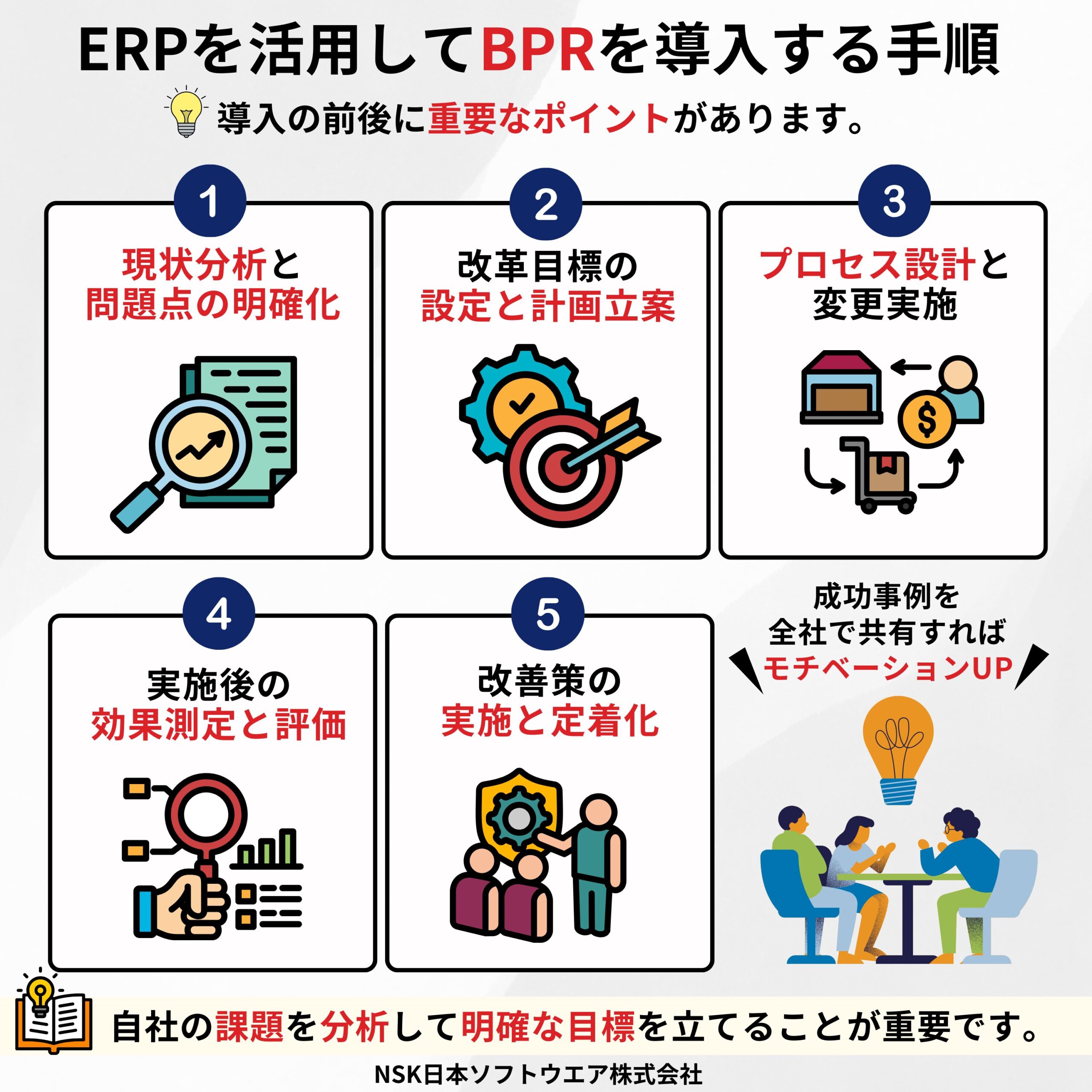

ERPを活用してBPRを導入する手順

ERPを活用したBPR導入の手順は以下のとおりです。

- 現状分析と問題点の明確化

- 改革目標の設定と計画立案

- プロセス設計と変更実施

- 実施後の効果測定と評価

- 改善策の実施と定着化

現状分析と問題点の明確化

ERPを活用したBPR導入の第一歩は、現状分析と問題点の明確化です。業務プロセスの詳細な分析により、非効率な作業や重複作業を特定します。部門ごとの業務フローを可視化し、ボトルネックとなる工程を洗い出す重要な工程です。

受注から出荷までの業務フローを分析すれば、データ入力の重複や承認プロセスの煩雑さなどの問題点が見えます。現場へのヒアリングや業務量の測定も重要です。作業時間の記録や従業員へのアンケートにより、業務の実態を正確に把握できます。部門間の情報連携における課題や、顧客ニーズへの対応状況も確認しましょう。

分析結果をもとに、優先的に改善すべき課題を特定できます。

改革目標の設定と計画立案

現状分析の結果をもとに、具体的な改革目標を設定しましょう。目標は数値化できる形で設定し、達成時期も明確にしてください。BPR導入による改革目標の例は、以下のとおりです。

- 作業時間を30%削減する

- 人的ミスを50%低減する

- 顧客対応時間を2倍に増やす

- データ入力作業を90%自動化する

- 部門間の情報共有を即時化する

目標達成のためのスケジュールと予算を設定し、担当者の役割も明確にします。リスク分析を行い、想定される問題への対策も事前に検討しましょう。全社的な理解と協力を得るため、経営層への説明と承認も重要です。

プロセス設計と変更実施

新しい業務プロセスの設計段階では、ERPシステムの機能を最大限に活用します。データの一元管理や自動化機能を活用し、効率的なプロセスを構築しましょう。業務フローの再設計では、不必要な承認プロセスの削除やデータ入力作業の自動化など、具体的な改善策を盛り込みます。

プロセスの変更は段階的に実施し、問題点を早期に発見して修正してください。各部門の担当者に新しいプロセスの研修を行うと、スムーズな移行が可能です。データ移行や旧システムからの切り替えも慎重に進め、業務の中断を最小限に抑えましょう。

テスト運用期間を設ければ、新プロセスの問題点を洗い出し、改善が可能です。

実施後の効果測定と評価

効果測定と評価では、定量的な指標による改善効果の確認が重要です。以下のポイントに注目しましょう。

- 作業時間の削減率

- データ入力の正確性

- 業務コストの変化

- 顧客満足度の推移

- 従業員の業務負担

効果測定は、KPIを設定して定期的に実施し、改善の進捗状況を確認しましょう。顧客や従業員からのフィードバックも重要な評価指標です。問題点や新たな課題が見つかった場合は、速やかに対策を講じましょう。プロジェクトの投資対効果を検証し、改善点を明確にすると、継続的な業務改革が可能です。

改善策の実施と定着化

効果測定の結果をもとに、問題点の改善策を実施します。改善策の具体的な実行計画を立て、従業員への研修や教育を通じて定着を図りましょう。新しいプロセスやシステムの使用を徹底させるため、操作マニュアルの整備や定期的なフォローアップ研修が効果的です。

成功事例を全社で共有し、改善のモチベーションを高める工夫も重要です。定期的な監査で遵守状況を確認し、必要に応じて追加の改善や調整を行います。業務プロセスの標準化とマニュアル化を進め、誰でも同じ品質の業務が実施できる体制を整えましょう。改善のPDCAサイクルを確立すると、持続的な業務改革ができます。

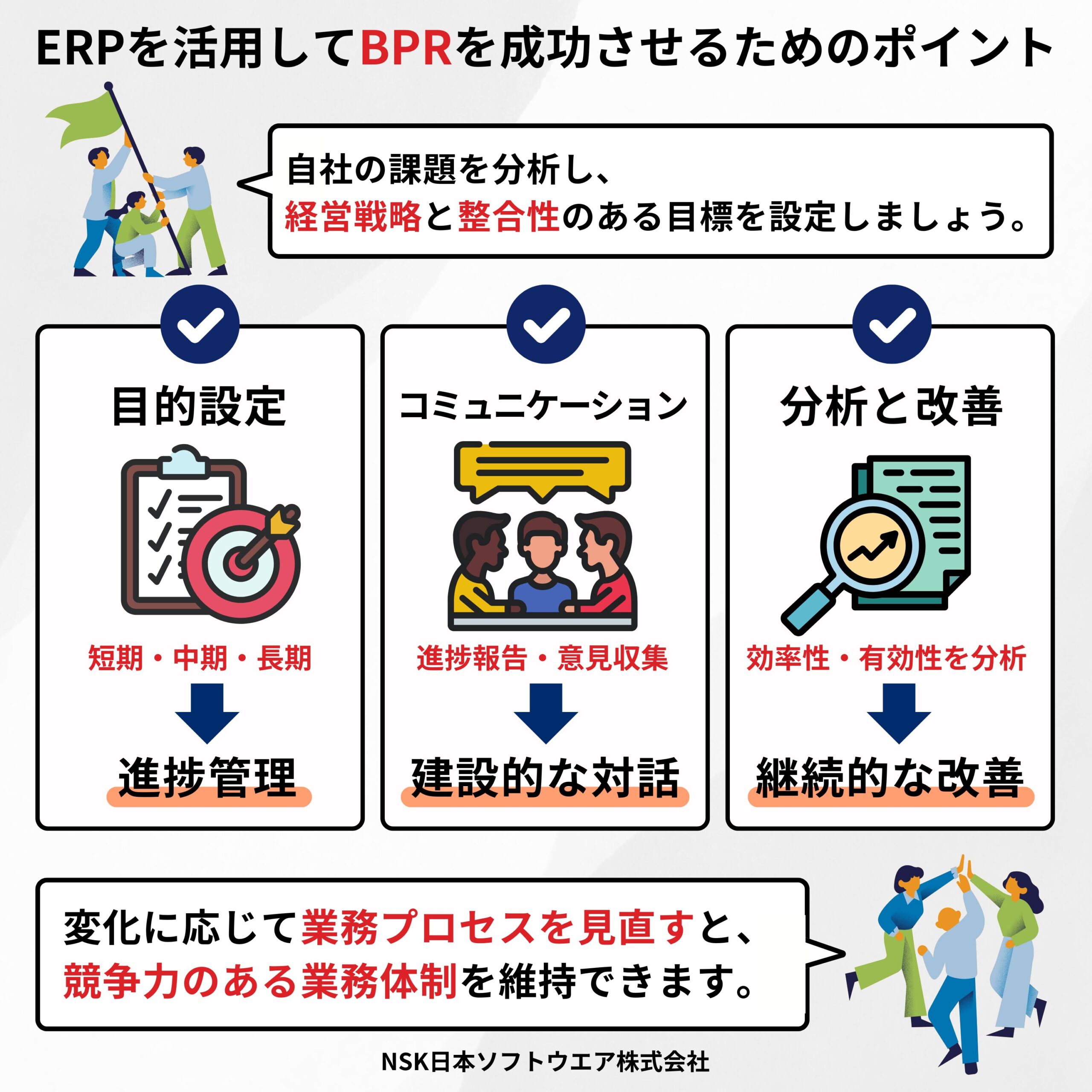

ERPを活用してBPRを成功させるためのポイント

ERPを活用したBPR導入の成功ポイントは以下のとおりです。

- 明確な目的設定

- コミュニケーション

- 継続的な分析と改善

明確な目的設定

ERPとBPRの導入目的の明確さは、プロジェクトの成否を左右する重要な要素です。目的が曖昧なまま導入を進めると投資対効果が不十分になったり、現場の混乱を招いたりする恐れがあります。経営戦略と整合性のある具体的な目標を設定し、全社的な合意形成を図りましょう。

目標は短期・中期・長期に分けて設定し、段階的な改善を進めることが大切です。短期目標として「データ入力作業の50%削減」、中期目標として「部門間連携の完全自動化」とします。長期目標には「顧客対応時間の倍増」といった具体的な数値目標を掲げましょう。

目標達成までのロードマップを作成し、マイルストーンを設定すると進捗状況を適切に管理できます。

コミュニケーション

ERPとBPRの導入を成功に導くには、効果的なコミュニケーション戦略が不可欠です。プロジェクトの目的や期待される効果を全社で共有し、従業員の理解と協力を得ましょう。

具体的なコミュニケーション施策は、以下のとおりです。

- 定期的な進捗報告会の開催

- 現場の意見の収集

- 部門間の情報共有

- 成功事例の共有

- 質問や相談窓口の設置

経営層からのメッセージ発信や、部門横断的なプロジェクトチームの設置も効果的です。現場の不安や懸念に対して丁寧に対応し、建設的な対話を通じて問題解決を図りましょう。変革への抵抗を最小限に抑え、全社一丸となった業務改革ができます。

継続的な分析と改善

ERPとBPRの導入は、一度の改革で完了しません。業務プロセスの効率性や有効性を定期的に分析し、継続的な改善を図ることが重要です。ERPのデータ分析機能を活用して業務状況を可視化し、改善点を洗い出しましょう。従業員からの改善提案制度を設け、現場の声を積極的に取り入れるのも効果的です。

ITの進化や市場環境の変化に応じて、業務プロセスを柔軟に見直します。定期的なベンチマーキングにより、他社の優良事例から学び、自社の改善に活かす姿勢も重要です。継続的な改善活動を通じて、競争力のある業務体制を維持できます。

ERPを活用してBPRを導入するときの注意点

ERPを活用してBPRを導入するときの注意点は以下のとおりです。

- 初期費用の対策

- 導入プロセスにおけるリスク管理

- 従業員への負担軽減

初期費用の対策

ERPの導入には多額の初期投資が必要です。システム導入費用だけでなく、ハードウェアの整備やデータ移行、従業員教育など、さまざまなコストが発生します。限られた予算で最大限の効果を得るためには、段階的な導入や費用対効果の高い機能の選択が重要です。

クラウド型ERPを活用すると初期投資を抑えながら、必要な機能から順次導入できます。社内のIT人材やパッケージの標準機能を最大限に活用すると、カスタマイズ費用の削減が可能です。投資対効果を慎重に見極め、長期的な視点で導入計画を立てましょう。

» ERP導入にかかる費用を徹底解説!

» ERPパッケージのメリットや選び方を解説

導入プロセスにおけるリスク管理

ERPとBPRの導入には、さまざまなリスクが伴います。プロジェクトの成功率を高めるには、リスク管理を徹底してください。導入プロセスにおけるリスク対策は、以下のとおりです。

- スケジュールの遅延防止

- データ移行精度の確保

- セキュリティ対策の強化

- 業務中断リスクの低減

- 予算超過のリスク管理

リスク管理の第一歩は、詳細なリスクアセスメントです。潜在的なリスクを洗い出し、影響度と発生確率を評価しましょう。重要なのは、データ移行時のリスク管理です。データの整合性を確保し、業務の継続性を維持するための緊急時対応計画も準備しましょう。

従業員への負担軽減

ERPとBPRの導入は、従業員に大きな負担を強いる可能性があります。新しいシステムの操作習得や業務プロセスの変更に対応するため、十分な支援体制が必要です。従業員の不安や負担を軽減するには、段階的な移行と丁寧な研修を実施しましょう。

システムの操作マニュアルを整備し、ヘルプデスクを設置すると導入後のサポート体制も充実させられます。業務の移行期間中は、一時的に作業量が増加する可能性に注意が必要です。必要に応じて人員の補充や業務の再分配を行い、特定の従業員に過度な負担がかからないように配慮しましょう。

導入の進捗に応じて柔軟な勤務体制を整え、従業員の心身の健康管理にも注意を払います。

» ERPの導入に失敗する原因や成功に向けたポイントを解説

ERPを活用してBPRを導入した事例

ERPを活用してBPRを導入した一般的な事例を紹介します。

大企業の事例

大手製造業A社は、ERPとBPRの導入により、グローバルな業務標準化を実現しました。世界各地の拠点で異なっていた業務プロセスを統一し、情報共有の即時化を実現した点がポイントです。

主な成果例は以下のとおりです。

- 在庫回転率:30%向上

- 生産リードタイム:半減

- 経理業務:70%効率化

- データ入力作業:90%削減

- 意思決定のスピード:3倍

大手小売業B社ではERPの導入により、発注から在庫管理までの業務を完全自動化できました。AIによる需要予測と連携させれば、適正在庫を維持しながら機会損失を最小限に抑えられます。本部と店舗の情報共有がリアルタイムになり、売り場の状況に応じた迅速な商品補充が可能になりました。

» 製造業向けERPとは?導入のメリットや選び方、注意点を解説

» 業務効率アップ!ERP在庫管理システムの導入メリットと選び方

中小企業の事例

中堅製造業C社はクラウド型ERPを導入し、業務プロセスの改革に成功した事例があります。初期投資を抑えながら段階的なシステム導入を進め、従業員の負担を最小限に抑えました。受注から出荷までの業務を自動化し、作業時間を50%削減しています。

小規模小売業D社では、ERPとPOSシステムを連携させ、販売データの分析にもとづく適正在庫の維持を実現しました。発注業務の自動化により、バイヤーは商品開発や仕入先との交渉に集中できます。経理業務も効率化され、月次決算の作成時間が5日から1日に短縮されました。

» 中小企業のERP導入|メリット・デメリットと選び方を一挙解説!

ただし、POSデータの活用にあたっては、個人情報保護法に準拠し、匿名化・適切な管理を行うことが重要です。

まとめ

ERPとBPRの導入は、企業の業務効率化と競争力の強化に大きく貢献します。ERPはBPRを実現するための重要なツールであり、両者を組み合わせれば、効果的な業務改革が可能です。導入の成功には、明確な目的設定とリスク管理、従業員への配慮が欠かせません。

ERPとBPRの導入により、業務の自動化や標準化、意思決定の迅速化が期待できます。自社の状況に合わせた導入計画をもとに、段階的に改革を進めれば、持続的な業務改善が可能です。